erschienen in der Kolumne „Zwischen Menschen“, in taz. die Tageszeitung, 13.1.2023

Von einer langen Reise komme ich, aus einer anderen Zeitzone, wo Nacht ist an unserem Tag. Und ich bin noch nicht da. Ich mache die kostbare Erfahrung, durch mein Zuhause wie eine Fremde zu laufen. Es ist unwirklich, auf einmal alles Gesprochene verstehen zu können.

Zuvor, im fernen Land, habe ich Gespräche wie Wellen an mir vorbeirauschen lassen. Hier in der U-Bahn dringt jeder Gesprächsfetzen in meinen Verstand. In Läden krame ich noch nach Übersetzungen, um nach Sekunden erleichtert und auch enttäuscht zu begreifen: Ich muss nicht mehr stolpern in meiner Sprache.

Ich sitze in der U2 und betrachte die Menschen: ihre stabilen regenabweisenden Anoraks, ihre großen Rucksäcke, die Stiefel, gerüstet für ein Unwetter, eine harte Klimawelt, dabei ist hier alles so sicher. Wie wenig Farben die meisten tragen, denke ich.

Dort, wo ich herkomme, verschwendet sich die Natur in saftigem Grün und die Menschen sind großzügig, auch wenn sie nicht im Überfluss haben. Vielleicht kann man nicht anders inmitten einer Landschaft, die alles gibt. Auch unser Umfeld macht uns zu dem, was wir sind. Was bin ich, wenn ich hier lebe?

Die U-Bahn hält am Hauptbahnhof, ein Mann steigt ein, in einem sauberen Anorak, er nimmt eine gerade Haltung an: „Ich bin Thomas“, sagt er. „Ich entschuldige mich für die Störung. Ich bin obdachlos, ich habe am U-Bahnhof Schlump gewohnt, aber dann wurde ich dort beklaut. Ich möchte Sie um eine kleine Spende für Essen oder um Pfand bitten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.“

Sein Ausdruck ist ausgesprochen höflich, fast so, als würde er sich um eine Stelle bewerben. Der Mann bleibt abwartend stehen. Ich ziehe meine Börse aus der Tasche, um zu schauen, ob ich Kleingeld habe. „Danke, dass sie für mich nachschauen“, sagt er und kommt mit einem Becher auf mich zu. Er lächelt: „Danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“

Die nächste U-Bahn-Station kommt. Er steigt aus. Kurz darauf kommt ein Mann herein. Die Daunen an seiner Jacke quellen heraus. Seine schnellen Bewegungen wirken, als würde er unter Drogen stehen. Auch er stellt sich vor: „Ich möchte sie um eine Spende bitten oder um Pfand.“ Er sagt fast den gleichen Text wie der Mann zuvor. Ich spüre den abwesenden Blick der Menschen um mich, die sich an das Sprechen der Bettelnden gewöhnt zu haben scheinen. Auch ich gebe diesmal nichts. Der Mann steigt mit hängenden Schultern aus.

Wann hat das angefangen, dass sich Menschen, die betteln, so bewerben, denke ich, dass sie eine fast gelernte Höflichkeit zeigen, als wüssten sie, dass die anderen so geben; wenn sie nett sind, bedürftig, aber nicht zu kaputt.

Ich steige am Schlump aus. Neben mir kommt ein Mann aus einem anderen Wagen. Er schaut in seine Hand mit Kleingeld: „War mal wieder klar“, schimpft er. Dann steigt er einen Waggon vor mir in die nächste Bahn. Ich beobachte ihn durch die Scheibe, wie er in der Gangmitte stehen bleibt. Wird auch er eine Ansprache halten?

Freunde aus einer Kleinstadt sagten, sie würden allen Bettlenden, die ihnen begegnen, etwas geben. Das wäre ihre Spende jeden Monat. Ich denke, dass in Hamburg so viele Menschen um Geld fragen, dass dies den meisten gar nicht möglich wäre. Aber wem gibt man? Die Maske vom Mann hinter der Scheibe bewegt sich. Dann holt er einen Becher hervor. Drei Menschen werfen ihm etwas hinein.

Bettlende verdienen am Tag oft richtig viel, hat mir mal jemand vorgerechnet. Denen geht es nicht schlecht. Aber dann müsstest du das auch machen wollen, habe ich geantwortet.

Warum gibt es hier überhaupt so viele Menschen, die betteln? Oder fällt es mir nur jetzt auf? Habe ich zuvor diese höflichen Ansprachen wie einen Strom, den die Stadt eben enthält, an mir vorbeirauschen lassen? Ich steige aus und frage mich, wann ich diesen fremden Blick verliere. Wann ich wieder selbstverständlich in all dem bin. Fast wünsche ich es mir. Und ich fürchte es auch.

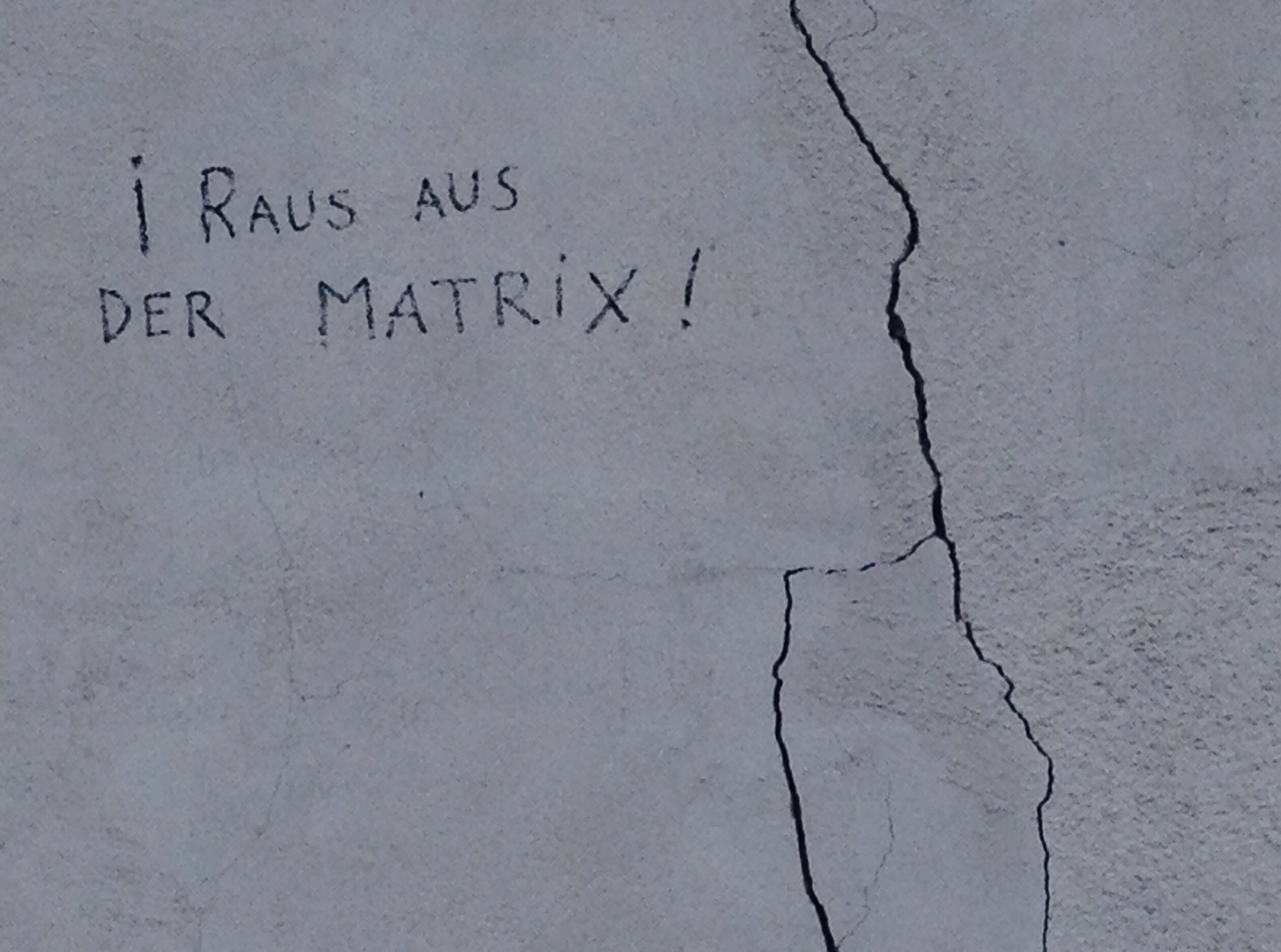

Foto (Symbolbild): Christa Pfafferott